| Accueil |

Regard sur Pointe Pescade , suite

La baroufa

Le coup de théâtre attendu se produit. Zorro et la justice triomphent. Happy end. Chacun est bien

content, mais on a eu chaud!

A la sortie, une baroufa (dispute) éclate, imprévisible, soudaine comme orage de septembre sur le

cap Matifou.

Deux jeunes coqs se dressent face à face:

- Tu te crois, pourquoi que tu t'es payé le balcon plus cher ,tu te crois, la mort de tes bis, tu te crois le

droit que tu me jettes à moi, que je suis en bas bien tranquille , tes peaux d'orange, tes pluchures,

(tes épluchures) et tes saletés ! Eh bien Zoubia! (bernique!) je vas t'apprendre moi, à être propre !

- Qu'est-ce tu vas m'apprendre? Tant plus elle parle ta langue vilaine, tant plus i me monte le bœuf,

elle me vient la rabia (la colère me prend); approche un peu si ti es un homme!

C'est lancé, l'honneur est en jeu, l'honneur, que c'est plus que le "pèze". Aucun des deux champions

ne veut perdre la fugure (la face), d'autant que le public est déjà nombreux .Les injures fusent dans

leur diversité infinie, dans leur truculente richesse : Falso! (faux jeton), falampo! (hypocrite),

mesloute! (crève-la-faim), coulo, caouette! (pédéraste), va fangoule ! va te pilancoul la figa de ta

ouèla! (ici, la traduction braverait l'honnêteté).

Des ansultes (insultes) à la famille, aux morts, à la race et à la religion de l'adversaire, on passe aux

coups. La bagarre dure jusqu'à l'arrivée de la police (contre laquelle un front commun se forme

aussitôt) ou jusqu'à l'intervention, plus fréquente, des médiateurs et des conciliateurs : Allez, basta!

Baraka ! (ça suffit). Le défoulement ayant été immédiat et violent, la fièvre retombe aussi vite qu'elle

était montée. Parfois, les deux adversaires " se touchent la main " dans une réconciliation

sentimentale . aussi brusque, excessive, déroutante, que l'empoignade, déjà oubliée.

La baroufa prolonge jusqu'à l'âge le plus avancé la période de l'enfance et de l'adolescence où

l'éducation collective du groupe enseigne que rien n'est plus important que l'étalage du courage

physique, vertu particulièrement prisée en Algérie, et dans les deux communautés. La donnade

(explication à coups de poing) entre deux élèves à la sortie de la classe, devant le cercle des

condisciples connaisseurs, fait partie de la vie scolaire à Bab-el-Oued.

Dans la baroufa, l'éloquence lyrique trouve son compte autant que la bravoure. Le goût du théâtre

aussi. Chez les femmes comme chez les hommes.

A propos de bottes d'oignons, de seaux d'eau dans l'escalier ou de la blancheur comparée du linge

séchant aux fenêtres, la querelle de palier entre deux commères, fortes en gueule, devient un

spectacle haut en couleur et en bruit, gratuitement offert aux voisins accourus dès les premiers

éclats du tcheklala (scandale).

Des voix aiguës portent sur la place publique, avec des commentaires glapissants, les stupres

respectifs des familles rivales, depuis la faute publique de l'arrière-grand-mère jusqu'au chômage

prolongé et honteux de l'oncle parasite. Les messieurs, pressés par les dames de montrer leur

virilité, de combattre, de se jeter dans la mêlée, préfèrent en général réserver pour de meilleures

causes leurs " coups de savate ou leurs " coups de tête empoisonnés.

Les tchatcheurs

Des cafés, il y en a, à Bab-el-Oued, de toutes les couleurs criardes des devantures ou des fresques

naïves décorant les salles. Il y en a pour tous le goûts, politiques ou sportifs, depuis la " Grande

Brasserie " pour les amateurs de billard, jusqu'à " Pilor ", pour les républicains espagnols, en

passant par la " Brasserie olympique ", la " Brasserie des avenues ", le " Café de Barcelone" "

Algéria "," la Butte ", faussement montmartroise, le " Sélect " - j'en passe, et des meilleurs pour ce

qui est de la kémia.

Amuse-gueule, zakouski à l'algérienne, les ingrédients de la kémia varient selon les cafés dont les

patrons mettent leur point d'honneur à " servir une spécialité tout à fait spéciale ". Citons, dans le

désordre, les olives noire et vertes, les rondelles de tomate, le carottes vinaigrées, les bouts de

fromage en dés ou en lamelles, les saucisses minuscules, le saucisson en tranches, le sardines en

friture, les anchois, le " caviar oranais ", les pistaches, les cacahuètes salées, les amandes grillées,

le bliblis (petits pois chiches grillés, durs et croquants) sans oublier la loubia, le bol( de haricots

secs, cuits dans une sauce rougie par le piment et le koumoun (cumin).

Elle est savoureuse, la kémia. Elle est le complément, le faire-valoir indispensable de l'anisette,

qu'elle donne la force le courage et tout. L'anisette surclasse ses cousins de Méditerranée, le pastis

provençal, l'ouzo grec ou le raki moyen oriental. Elle établit un lien chaleureux entre les trois sortes

de clients du café les voyeurs, les joueurs et les parleurs.

Les voyeurs s'installent à la terrasse en épicuriens pour boire le soleil qu'il vous dit bonjour et pour

lorgner les jolies filles qui passent dans la rue (les femmes dans les cafés, sont toujours

accompagnées), souvent gaies et souriantes.

Les joueurs, à l'intérieur, font d'interminables parties de dés, de dames, de dominos, de cartes. Ils

jouent au rami, à la bisque, à la belote et à sa variante autochtone, le touti, mais surtout à la ronda.

Le coup de théâtre attendu se produit. Zorro et la justice triomphent. Happy end. Chacun est bien

content, mais on a eu chaud!

A la sortie, une baroufa (dispute) éclate, imprévisible, soudaine comme orage de septembre sur le

cap Matifou.

Deux jeunes coqs se dressent face à face:

- Tu te crois, pourquoi que tu t'es payé le balcon plus cher ,tu te crois, la mort de tes bis, tu te crois le

droit que tu me jettes à moi, que je suis en bas bien tranquille , tes peaux d'orange, tes pluchures,

(tes épluchures) et tes saletés ! Eh bien Zoubia! (bernique!) je vas t'apprendre moi, à être propre !

- Qu'est-ce tu vas m'apprendre? Tant plus elle parle ta langue vilaine, tant plus i me monte le bœuf,

elle me vient la rabia (la colère me prend); approche un peu si ti es un homme!

C'est lancé, l'honneur est en jeu, l'honneur, que c'est plus que le "pèze". Aucun des deux champions

ne veut perdre la fugure (la face), d'autant que le public est déjà nombreux .Les injures fusent dans

leur diversité infinie, dans leur truculente richesse : Falso! (faux jeton), falampo! (hypocrite),

mesloute! (crève-la-faim), coulo, caouette! (pédéraste), va fangoule ! va te pilancoul la figa de ta

ouèla! (ici, la traduction braverait l'honnêteté).

Des ansultes (insultes) à la famille, aux morts, à la race et à la religion de l'adversaire, on passe aux

coups. La bagarre dure jusqu'à l'arrivée de la police (contre laquelle un front commun se forme

aussitôt) ou jusqu'à l'intervention, plus fréquente, des médiateurs et des conciliateurs : Allez, basta!

Baraka ! (ça suffit). Le défoulement ayant été immédiat et violent, la fièvre retombe aussi vite qu'elle

était montée. Parfois, les deux adversaires " se touchent la main " dans une réconciliation

sentimentale . aussi brusque, excessive, déroutante, que l'empoignade, déjà oubliée.

La baroufa prolonge jusqu'à l'âge le plus avancé la période de l'enfance et de l'adolescence où

l'éducation collective du groupe enseigne que rien n'est plus important que l'étalage du courage

physique, vertu particulièrement prisée en Algérie, et dans les deux communautés. La donnade

(explication à coups de poing) entre deux élèves à la sortie de la classe, devant le cercle des

condisciples connaisseurs, fait partie de la vie scolaire à Bab-el-Oued.

Dans la baroufa, l'éloquence lyrique trouve son compte autant que la bravoure. Le goût du théâtre

aussi. Chez les femmes comme chez les hommes.

A propos de bottes d'oignons, de seaux d'eau dans l'escalier ou de la blancheur comparée du linge

séchant aux fenêtres, la querelle de palier entre deux commères, fortes en gueule, devient un

spectacle haut en couleur et en bruit, gratuitement offert aux voisins accourus dès les premiers

éclats du tcheklala (scandale).

Des voix aiguës portent sur la place publique, avec des commentaires glapissants, les stupres

respectifs des familles rivales, depuis la faute publique de l'arrière-grand-mère jusqu'au chômage

prolongé et honteux de l'oncle parasite. Les messieurs, pressés par les dames de montrer leur

virilité, de combattre, de se jeter dans la mêlée, préfèrent en général réserver pour de meilleures

causes leurs " coups de savate ou leurs " coups de tête empoisonnés.

Les tchatcheurs

Des cafés, il y en a, à Bab-el-Oued, de toutes les couleurs criardes des devantures ou des fresques

naïves décorant les salles. Il y en a pour tous le goûts, politiques ou sportifs, depuis la " Grande

Brasserie " pour les amateurs de billard, jusqu'à " Pilor ", pour les républicains espagnols, en

passant par la " Brasserie olympique ", la " Brasserie des avenues ", le " Café de Barcelone" "

Algéria "," la Butte ", faussement montmartroise, le " Sélect " - j'en passe, et des meilleurs pour ce

qui est de la kémia.

Amuse-gueule, zakouski à l'algérienne, les ingrédients de la kémia varient selon les cafés dont les

patrons mettent leur point d'honneur à " servir une spécialité tout à fait spéciale ". Citons, dans le

désordre, les olives noire et vertes, les rondelles de tomate, le carottes vinaigrées, les bouts de

fromage en dés ou en lamelles, les saucisses minuscules, le saucisson en tranches, le sardines en

friture, les anchois, le " caviar oranais ", les pistaches, les cacahuètes salées, les amandes grillées,

le bliblis (petits pois chiches grillés, durs et croquants) sans oublier la loubia, le bol( de haricots

secs, cuits dans une sauce rougie par le piment et le koumoun (cumin).

Elle est savoureuse, la kémia. Elle est le complément, le faire-valoir indispensable de l'anisette,

qu'elle donne la force le courage et tout. L'anisette surclasse ses cousins de Méditerranée, le pastis

provençal, l'ouzo grec ou le raki moyen oriental. Elle établit un lien chaleureux entre les trois sortes

de clients du café les voyeurs, les joueurs et les parleurs.

Les voyeurs s'installent à la terrasse en épicuriens pour boire le soleil qu'il vous dit bonjour et pour

lorgner les jolies filles qui passent dans la rue (les femmes dans les cafés, sont toujours

accompagnées), souvent gaies et souriantes.

Les joueurs, à l'intérieur, font d'interminables parties de dés, de dames, de dominos, de cartes. Ils

jouent au rami, à la bisque, à la belote et à sa variante autochtone, le touti, mais surtout à la ronda.

Mon ami Pedro, sa femme Maria et leurs deux fils, Pépé et Tonio, habitent un logement bien rangé,

mais laidement meublé. C'est qu'ils ignorent, Pedro et Maria, les raffinements de la décoration et, au

surplus, ils ne s'intéressent guère à l'esthétique des appartements. Si, à Bab-el-Oued, on aime

mieux dihors que dedans, c'est qu'on préfère la beauté de la nature à celle des objets. C'est non pas

dedans, mais dehors, sur le balcon, que Pedro va boire son bol de café au lait avant de partir pour le

travail.

Il est caissier dans un restaurant. Son salaire est maigre. Maria, qui va faire ses emplettes au

marché des Trois-Horloges, a peu à dépenser et elle marchande dur dans les boutiques, ce qui ne

l'empêche pas de tenir, en même temps, de longues conversations avec les commères bavardes du

quartier. Les autres familles sont à l'image de celles de Pedro et de Maria. Les citoyens de

Bab-el-Oued : petits fonctionnaires, petits commerçants, petits artisans; bref, de petites gens. Un

monde les sépare des bourgeois de la rue Michelet.

Pedro, qui se lève tôt, se couche également tôt, mais il réserve certaines heures de ses soirées aux

activités musicales et sportives, qui sont multiples à Bab-el-Oued. Accordéoniste, il répète avec les

autres membres d'un petit orchestre dans une cave dont les voûtes ne sont pas assez profondes

pour étouffer les flonflons, qu'on entend, et de loin, dans la nuit. Membre du bureau directeur d'une

société de joueurs de boules, il passe, parfois, après dîner, " au bureau " pour régler les problèmes

de cotisations, de constitution des quadrettes et de calendrier de championnat.

Des lourdes responsabilités lui permettent de tenir bon pendant les mois d'hiver, où le ciel, il pleure

la pluie, et d'arriver, avec un moral élevé, au temps chaud, marqué par deux exercices essentiels, la

sieste et le bain.

La sieste, explique-t-il, c'est bon avant, pendant et après. Avant, parce que, pendant que je me fais

mes additions, je me sens déjà que je dors. Pendant, parce que, pendant le sommeil, les forces de

l'homme elles se renforcent. Après, parce que, quand Je saute du lit et que Je mets mon pied chaud

sur le parterre froid, le carreau, c'est comme s'il me fait une caresse.

Se taper le bain en bas la mer est un autre plaisir des dieux, surtout si la cérémonie se déroule sur la

plage proche du boulevard Guillemin, notre croisette si Bab-el-Oued ce serait Cannes, autour de

l'établissement balnéaire et " festival " portant fièrement le nom de son propriétaire, Padovani. Il ne

semble pourtant pas très accueillant, ce rivage : l'eau n'y est guère pure et des oursins aux piquants

traîtres se cachent sous les rochers pointus. Si vous aimez vraiment nager, vous feriez mieux d'aller

sur d'autres plages, à la Madrague, aux Deux-Moulins, juste là en dessous où il s'arrête l'autobus, à

la Pointe-Pescade, fief de Raymond Laquière, président de l'Assemblée algérienne, aux Bains

romains, à Sidi-Ferruch, au bout du bout de la baie. Mais si vous voulez être à l'unisson de

Bab-el-Oued, vous direz, comme tout le monde, Pado, c'est Pado. Pado immémorial, irremplaçable.

A 18 h 30, l'heure de la " fraîche ", le boulevard Guillemin, avec ses ficus et ses trottoirs étroits, et

l'avenue de Bouzaréa, jusqu'à la rampe métallique de l'avenue Durando, deviennent les hauts lieux

de Bab-ed-Oued. C'est là, en effet, que la jeunesse retrouve la tradition espagnole du paseo, de

l'altière promenade.

Pour rire et pour pleurer

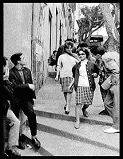

Les couples sont rares. Trois ou quatre garçons, habillés avec une négligence étudiée (Comment

que tu le mets, ton foulard? C'est important le foulard), marchent côte à côte sur la chaussée. Les

filles, elles aussi, " font l'avenue ", par groupes jacassants et gloussants. On s'observe

sournoisement, on s'interpelle avec plus ou moins d'esprit, ou de bonheur. Des clins d'oeil

s'échangent, les coups de foudre éclatent.

Le samedi après-midi ou le samedi soir, Pedro s'en va, avec la famille ou les amis, au cinéma, au "

Palace " ou au " Petit-Casino ", mais de préférence, au " Majestic " dont tout Bab-el-Oued est fier

parce qu'il possède une belle enseigne au néon parce qu'il a été construit patriotique, en 1930, pour

les fêtes zanniversaires de la conquête et parce qu'il est le plus grand de toute l'Afrique du Nord.

Le problème de la sélection du film est vite réglé. On choisit, pour les dames, un musical (une

histoire chantante et roucoulante, hispanique ou sud-américaine) ou un triste qui vous tire les

larmes, à moins que ce ne soit, pour les mâles un aventure (Jim la Jungle, Tarzan, Zorro) ou un

western (les Américains contre les bandits).

Les hommes prennent les places et s'entassent avec les femmes, les enfants, les couffins, les

sandwiches (pour çui-là q'il a faim à l'entracte et même avant), les oranges, les bouteilles de

limonade, les bonbons acidulés, les paquets de cacahuètes et les cigarettes Bastos. La lumière

s'éteint. Les " mamas " cherchent à faire taire leur progéniture avec un succès relatif.

Sur l'écran, l'intrigue se noue. Au moment pathétique, quand le traître semble sur le point de vaincre

le héros, le public, spontanément manichéen et intensément participationniste, réagit bruyamment,

dans un tumulte indescriptible. Le cinéma est dans la salle. Des spectateurs interpellent une ombre,

en hurlant : Entention (attention), Zorro, entention! Il est derrière toi, il va te niquer le beignet! (te faire

un mauvais sort). Retourne-toi, mets-lui un taquet (un coup de poing); prends ton pétard et tire, la

mort de ton âme, tire! Mais qu'est-ce ti attends? Si tu le tues pas, c'est lui qui te tue.

mais laidement meublé. C'est qu'ils ignorent, Pedro et Maria, les raffinements de la décoration et, au

surplus, ils ne s'intéressent guère à l'esthétique des appartements. Si, à Bab-el-Oued, on aime

mieux dihors que dedans, c'est qu'on préfère la beauté de la nature à celle des objets. C'est non pas

dedans, mais dehors, sur le balcon, que Pedro va boire son bol de café au lait avant de partir pour le

travail.

Il est caissier dans un restaurant. Son salaire est maigre. Maria, qui va faire ses emplettes au

marché des Trois-Horloges, a peu à dépenser et elle marchande dur dans les boutiques, ce qui ne

l'empêche pas de tenir, en même temps, de longues conversations avec les commères bavardes du

quartier. Les autres familles sont à l'image de celles de Pedro et de Maria. Les citoyens de

Bab-el-Oued : petits fonctionnaires, petits commerçants, petits artisans; bref, de petites gens. Un

monde les sépare des bourgeois de la rue Michelet.

Pedro, qui se lève tôt, se couche également tôt, mais il réserve certaines heures de ses soirées aux

activités musicales et sportives, qui sont multiples à Bab-el-Oued. Accordéoniste, il répète avec les

autres membres d'un petit orchestre dans une cave dont les voûtes ne sont pas assez profondes

pour étouffer les flonflons, qu'on entend, et de loin, dans la nuit. Membre du bureau directeur d'une

société de joueurs de boules, il passe, parfois, après dîner, " au bureau " pour régler les problèmes

de cotisations, de constitution des quadrettes et de calendrier de championnat.

Des lourdes responsabilités lui permettent de tenir bon pendant les mois d'hiver, où le ciel, il pleure

la pluie, et d'arriver, avec un moral élevé, au temps chaud, marqué par deux exercices essentiels, la

sieste et le bain.

La sieste, explique-t-il, c'est bon avant, pendant et après. Avant, parce que, pendant que je me fais

mes additions, je me sens déjà que je dors. Pendant, parce que, pendant le sommeil, les forces de

l'homme elles se renforcent. Après, parce que, quand Je saute du lit et que Je mets mon pied chaud

sur le parterre froid, le carreau, c'est comme s'il me fait une caresse.

Se taper le bain en bas la mer est un autre plaisir des dieux, surtout si la cérémonie se déroule sur la

plage proche du boulevard Guillemin, notre croisette si Bab-el-Oued ce serait Cannes, autour de

l'établissement balnéaire et " festival " portant fièrement le nom de son propriétaire, Padovani. Il ne

semble pourtant pas très accueillant, ce rivage : l'eau n'y est guère pure et des oursins aux piquants

traîtres se cachent sous les rochers pointus. Si vous aimez vraiment nager, vous feriez mieux d'aller

sur d'autres plages, à la Madrague, aux Deux-Moulins, juste là en dessous où il s'arrête l'autobus, à

la Pointe-Pescade, fief de Raymond Laquière, président de l'Assemblée algérienne, aux Bains

romains, à Sidi-Ferruch, au bout du bout de la baie. Mais si vous voulez être à l'unisson de

Bab-el-Oued, vous direz, comme tout le monde, Pado, c'est Pado. Pado immémorial, irremplaçable.

A 18 h 30, l'heure de la " fraîche ", le boulevard Guillemin, avec ses ficus et ses trottoirs étroits, et

l'avenue de Bouzaréa, jusqu'à la rampe métallique de l'avenue Durando, deviennent les hauts lieux

de Bab-ed-Oued. C'est là, en effet, que la jeunesse retrouve la tradition espagnole du paseo, de

l'altière promenade.

Pour rire et pour pleurer

Les couples sont rares. Trois ou quatre garçons, habillés avec une négligence étudiée (Comment

que tu le mets, ton foulard? C'est important le foulard), marchent côte à côte sur la chaussée. Les

filles, elles aussi, " font l'avenue ", par groupes jacassants et gloussants. On s'observe

sournoisement, on s'interpelle avec plus ou moins d'esprit, ou de bonheur. Des clins d'oeil

s'échangent, les coups de foudre éclatent.

Le samedi après-midi ou le samedi soir, Pedro s'en va, avec la famille ou les amis, au cinéma, au "

Palace " ou au " Petit-Casino ", mais de préférence, au " Majestic " dont tout Bab-el-Oued est fier

parce qu'il possède une belle enseigne au néon parce qu'il a été construit patriotique, en 1930, pour

les fêtes zanniversaires de la conquête et parce qu'il est le plus grand de toute l'Afrique du Nord.

Le problème de la sélection du film est vite réglé. On choisit, pour les dames, un musical (une

histoire chantante et roucoulante, hispanique ou sud-américaine) ou un triste qui vous tire les

larmes, à moins que ce ne soit, pour les mâles un aventure (Jim la Jungle, Tarzan, Zorro) ou un

western (les Américains contre les bandits).

Les hommes prennent les places et s'entassent avec les femmes, les enfants, les couffins, les

sandwiches (pour çui-là q'il a faim à l'entracte et même avant), les oranges, les bouteilles de

limonade, les bonbons acidulés, les paquets de cacahuètes et les cigarettes Bastos. La lumière

s'éteint. Les " mamas " cherchent à faire taire leur progéniture avec un succès relatif.

Sur l'écran, l'intrigue se noue. Au moment pathétique, quand le traître semble sur le point de vaincre

le héros, le public, spontanément manichéen et intensément participationniste, réagit bruyamment,

dans un tumulte indescriptible. Le cinéma est dans la salle. Des spectateurs interpellent une ombre,

en hurlant : Entention (attention), Zorro, entention! Il est derrière toi, il va te niquer le beignet! (te faire

un mauvais sort). Retourne-toi, mets-lui un taquet (un coup de poing); prends ton pétard et tire, la

mort de ton âme, tire! Mais qu'est-ce ti attends? Si tu le tues pas, c'est lui qui te tue.

Bab El Oued, St Eugene, Les Deux Moulins, Pointe-Pescade, Bains Romains,

Sidi-Ferruch …

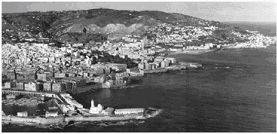

Au commencement c'était le bidonville. Il s'étendait, en 1871, aux confins d'Alger, au-delà de la "

Porte de la Rivière " Bab-el-Oued en arabe, Bablouette en langage du cru. Seuls, trois bâtiments en

dur dominaient les gourbis : l'arsenal, le stand de tir de l'armée et le lavoir.

Les maçons qui construisent des maisons dignes de ce nom viennent de Valence ou des Baléares.

On voit arriver ensuite d'autres Espagnols, des paysans de la province d'Alicante, qui deviennent

maraîchers, des juifs sefardim, auxquels le décret Crémieux accorde la nationalité française, des

gitans tondeurs de chiens, rempailleurs de chaises et diseurs de bonne aventure. Les Maltais

suivent; certains sont transporteurs, ou meuniers lorsque s'édifie la " cité des Moulins ". D'autres

font paître leurs chèvres sur les flancs de la colline de Bouzaréa, au Frais-Vallon notamment, et

descendent vendre du lait, à domicile, aux clients. Les premiers mariages mixtes sont célébrés, car

les Espagnols ne sont pas insensibles au charme sauvage des brunes maltaises.

Gagayous un héros pittoresque

En 1900, on peut parler de Bab-el-Oued les Deux-Églises. On a, en effet, construit l'église

Saint-Joseph, tarabiscotée comme une pièce de pâtisserie saupoudrée de sucre, et cette blanche

construction fait face à la silhouette jaune de Notre-Dame d'Afrique " Madame l'Afrique ",disent les

Algériens de la Casbah, également bâtie, à cette époque, sur les hauteurs. Le tramway, dont les rails

suivent la côte jusqu'à la corniche de Saint-Eugène , succède à la voiture à chevaux, aïeule de tous

les transports en commun.

Au début du siècle, de lourdes bâtisses aux façades blanches ou ocre, construites dans un style

colonial que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les villes hispaniques des Caraïbes, transforment

le paysage entre la colline de Bouzaréa et l'étroite bande de sable jaune longeant la mer, face aux "

bains Matarese ". Le coeur de cet ensemble est la place des Trois-Horloges, qui doit son nom, en

fait, à une seule horloge à trois cadrans, étonnante pièce de fonte surmontée d'une grosse boule

blanche.

Le publiciste Auguste Robinet, dit Musette, campe, dans un livre bien vite célèbre, le héros

picaresque qui symbolise tout Bab-el-Oued : Cagayous. On voit vivre, dans le petit monde de

Cagayous, tous les acteurs bien typés de la commedia dell'arte que joue, pour les autres et pour

lui-même, le petit peuple du quartier : Chicanelle, ma soeur, pôvre, qu'elle élève toute seule le petit

Scaragolette, Calcidone, le pêcheur d'oursins, Pimient, le marchand de tabac, Coimbra, le fossoyeur,

Mecieur Hoc, le facteur, Courro le fier-à-bras, Bacora le guitariste, Félisque le ténor, Embrouilloune,

l'Apolitain (le Napolitain), Ugène, le louette (le rusé), Fartasse (le Chauve), tape-à-l'oeil, Gasparette et,

enfin, çui-là qu'il a la calotte jaune, l'homme qui se cache de la police et dont on ne connaîtra jamais

que ce long pseudonyme.

Entre les deux guerres, les Siciliens, qui s'étaient d'abord dirigés sur Chiffalo, et les Napolitains, qui

avaient d'abord mis le cap sur Philippeville et Bône, prennent partiellement le relais de l'émigration

espagnole et viennent se fondre, avec quelques Français méridionaux, dans le melting pot

méditerranéen, dans le grand mélange qui donne à Bab-el-Oued son originalité pittoresque et

colorée. Si l'on descend l'avenue Durandon, on peut voir que cette frontière sépare le vieux

Bab-el-Oued des rivages ibériques, à gauche, du néo-Bab-el-Oued du Mezzogiorno italien, à droite.

Le pataouète, " ce rameau sur la souche des langues d'oc ", selon l'excellente définition de Gabriel

Audisio, continue à forger impétueusement, sur une toile de fond française, sa syntaxe exubérante

et son vocabulaire concret empruntant sans complexe ses locutions à l'espagnol - catalan,

valencien ou castillan -, aux versions napolitaine et sicilienne de l'italien, au maltais, au provençal, à

l'arabe.

En 1956, l'influence spécifiquement française s'est fortement accentuée et le pataouète, tout en

demeurant largement ésotérique pour le francaoui (le métropolitain), s'est tout de même rapproché

du français naturel, celui qu'on parle en Beauce ou en Touraine. Un certain vent de modernisme a,

d'autre part, soufflé sur Bab-el-Oued, dont la population ne cesse de s'accroître (80000 habitants en

1952, 100000 quatre ans plus tard).

Les H. L. M. poussent maintenant comme des champignons sur les terrains vagues et parfois à la

place de vieilles maisons rasées. Des voitures de plus en plus nombreuses sillonnent des rues de

plus en plus embouteillées.

Sidi-Ferruch …

Au commencement c'était le bidonville. Il s'étendait, en 1871, aux confins d'Alger, au-delà de la "

Porte de la Rivière " Bab-el-Oued en arabe, Bablouette en langage du cru. Seuls, trois bâtiments en

dur dominaient les gourbis : l'arsenal, le stand de tir de l'armée et le lavoir.

Les maçons qui construisent des maisons dignes de ce nom viennent de Valence ou des Baléares.

On voit arriver ensuite d'autres Espagnols, des paysans de la province d'Alicante, qui deviennent

maraîchers, des juifs sefardim, auxquels le décret Crémieux accorde la nationalité française, des

gitans tondeurs de chiens, rempailleurs de chaises et diseurs de bonne aventure. Les Maltais

suivent; certains sont transporteurs, ou meuniers lorsque s'édifie la " cité des Moulins ". D'autres

font paître leurs chèvres sur les flancs de la colline de Bouzaréa, au Frais-Vallon notamment, et

descendent vendre du lait, à domicile, aux clients. Les premiers mariages mixtes sont célébrés, car

les Espagnols ne sont pas insensibles au charme sauvage des brunes maltaises.

Gagayous un héros pittoresque

En 1900, on peut parler de Bab-el-Oued les Deux-Églises. On a, en effet, construit l'église

Saint-Joseph, tarabiscotée comme une pièce de pâtisserie saupoudrée de sucre, et cette blanche

construction fait face à la silhouette jaune de Notre-Dame d'Afrique " Madame l'Afrique ",disent les

Algériens de la Casbah, également bâtie, à cette époque, sur les hauteurs. Le tramway, dont les rails

suivent la côte jusqu'à la corniche de Saint-Eugène , succède à la voiture à chevaux, aïeule de tous

les transports en commun.

Au début du siècle, de lourdes bâtisses aux façades blanches ou ocre, construites dans un style

colonial que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les villes hispaniques des Caraïbes, transforment

le paysage entre la colline de Bouzaréa et l'étroite bande de sable jaune longeant la mer, face aux "

bains Matarese ". Le coeur de cet ensemble est la place des Trois-Horloges, qui doit son nom, en

fait, à une seule horloge à trois cadrans, étonnante pièce de fonte surmontée d'une grosse boule

blanche.

Le publiciste Auguste Robinet, dit Musette, campe, dans un livre bien vite célèbre, le héros

picaresque qui symbolise tout Bab-el-Oued : Cagayous. On voit vivre, dans le petit monde de

Cagayous, tous les acteurs bien typés de la commedia dell'arte que joue, pour les autres et pour

lui-même, le petit peuple du quartier : Chicanelle, ma soeur, pôvre, qu'elle élève toute seule le petit

Scaragolette, Calcidone, le pêcheur d'oursins, Pimient, le marchand de tabac, Coimbra, le fossoyeur,

Mecieur Hoc, le facteur, Courro le fier-à-bras, Bacora le guitariste, Félisque le ténor, Embrouilloune,

l'Apolitain (le Napolitain), Ugène, le louette (le rusé), Fartasse (le Chauve), tape-à-l'oeil, Gasparette et,

enfin, çui-là qu'il a la calotte jaune, l'homme qui se cache de la police et dont on ne connaîtra jamais

que ce long pseudonyme.

Entre les deux guerres, les Siciliens, qui s'étaient d'abord dirigés sur Chiffalo, et les Napolitains, qui

avaient d'abord mis le cap sur Philippeville et Bône, prennent partiellement le relais de l'émigration

espagnole et viennent se fondre, avec quelques Français méridionaux, dans le melting pot

méditerranéen, dans le grand mélange qui donne à Bab-el-Oued son originalité pittoresque et

colorée. Si l'on descend l'avenue Durandon, on peut voir que cette frontière sépare le vieux

Bab-el-Oued des rivages ibériques, à gauche, du néo-Bab-el-Oued du Mezzogiorno italien, à droite.

Le pataouète, " ce rameau sur la souche des langues d'oc ", selon l'excellente définition de Gabriel

Audisio, continue à forger impétueusement, sur une toile de fond française, sa syntaxe exubérante

et son vocabulaire concret empruntant sans complexe ses locutions à l'espagnol - catalan,

valencien ou castillan -, aux versions napolitaine et sicilienne de l'italien, au maltais, au provençal, à

l'arabe.

En 1956, l'influence spécifiquement française s'est fortement accentuée et le pataouète, tout en

demeurant largement ésotérique pour le francaoui (le métropolitain), s'est tout de même rapproché

du français naturel, celui qu'on parle en Beauce ou en Touraine. Un certain vent de modernisme a,

d'autre part, soufflé sur Bab-el-Oued, dont la population ne cesse de s'accroître (80000 habitants en

1952, 100000 quatre ans plus tard).

Les H. L. M. poussent maintenant comme des champignons sur les terrains vagues et parfois à la

place de vieilles maisons rasées. Des voitures de plus en plus nombreuses sillonnent des rues de

plus en plus embouteillées.